Article publié dans la revue LAVE N°216

Le «Volcano Kilauea», le premier film in-situ d’une éruption?

Dominique DECOBECQ

[ Dans la recherche des premiers films volcaniques nous avons découvert d’abord les représentations reconstituées de l’éruption de la montagne Pelée (LAVE n° 212), puis les opérateurs pionniers qui avaient tourné la manivelle de leur caméra devant une éruption du Vésuve ou du Stromboli (LAVE n° 214). Mais les pellicules en nitrates se sont volatilisées ! pas de traces (pour l’instant) de bobines et de numérisation. Va-t-on découvrir les premiers films avec une éruption insitu, et les dévoiler... par l’intermédiaire d’un QR code ! ]

1. Image extraite du film «Volcano Kilauea » avec Thomas Jaggar (fondateur et directeur de 1912 à 1940 du HVO-Hawaiian Volcano Observatory).

Plusieurs films revendiquent d’être les premiers à montrer aux spectateurs une éruption volcanique. Ces films sont datés, mais selon l’avis de validation de la censure ou de leur publicité de sortie dans les salles. Au fil des visionnages, il apparaît fréquemment un décalage entre la date de la prise de vue du plan et la diffusion du film. C’est ainsi le cas de The Volcano Kilauea, daté de 1918, qui serait (pour les américains) le premier film in-situ d’une éruption volcanique !

The Volcano Kilauea

D’une durée de plus de treize minutes ce film fut réalisé par Ray J. Baker et produit à Honolulu par la William Horsley Company. La pellicule était considérée comme perdue et une bobine fut heureusement retrouvée et les images sont disponibles, sous format numérique, sur le site de l’USGS (QR code 1). Selon son titre il est associé au lac de lave du Kilauea et il est daté de 1930. Cependant, en référence à l’historique des éruptions du Kilauea, on constate que c’est une erreur d’indexation de l’USGS.

D’ailleurs, un quasi même film (avec au début quelques plans supplémentaires et la présence d’intertitres d’explication) daté de 1918, est visionnable sur YouTube (QR code 2). Nous nous proposons, en analysant l’activité historique (1823-1930) du Kilauea et du Mauna Loa, d’essayer de retrouver la date des plans filmés qui représentent différents dynamismes éruptifs du Kilauea.

QR Code 1. «Volcano Kilauea » sur le site de l’USGS.

QR Code 2. «Volcano Kilauea » sur YouTube avec la bonne datation.

Rappel succinct sur l’activité du Kilauea et du Mauna Loa (1823- 1930)

• Rappels historiques

En 1823, lors de la première expédition menée par des Occidentaux, le plancher du Kilauea se trouvait à 300 m de profondeur. En deux siècles, les multiples éruptions de ce volcan, considéré comme le plus actif au monde, combleront cette caldeira. Ainsi, depuis les années 1980, le plancher de la caldeira affleure au niveau du rebord Sud.

Cette caldeira est percée, au Sud-Ouest, par Halema’uma’u (la hutte de fougères), un pit crater de plusieurs centaines de mètres de diamètre (son diamètre s’est modifié au fil des éruptions). Ce pit crater abrita un lac de lave, qui fut pérenne de 1823 à 1894.

Il attira très vite les curieux, car il était relativement facile à atteindre et dès 1866, Volcano House accueillait les touristes et en 1911, une route de 50 km relia la ville de Hilo au bord du Kilauea. Parfois, exceptionnellement ce lac de lave affleurait au niveau du plancher du Kilauea et un accès sera aménagé petit à petit pour les visiteurs.

Ce spectacle naturel extraordinaire attira aussi les peintres (comme Jules Tavernier, LAVE N° 182) et des photographes (photo 2). Après l’annexion, en 1898, par les états-Unis de l’archipel d’Hawaï (il deviendra le 50ème état en 1959), les volcans actifs de la Grande Île commencent à être observés, photographiés, étudiés et filmés. En 1912, ce fut la mise en place du Hawaiian Volcano Observatory (HVO) et quatre ans plus tard, la création du Parc national d’Hawaï.

2. Le cratère du Halema’uma’u, en novembre 1893, et son aménagement avec (à gauche) un escalier assez rustre. Photo de Brother Bertram © Chaminade University of Honolulu.

• Les éruptions du Kilauea au début du cinéma

Le 10 juillet 1894, en quelques heures, le niveau du lac de lave du Halema’uma’u chuta de plus 70 m et cet affaissement continua pour atteindre -180 m en décembre 1894 et la disparition du lac de lave. Le diamètre du cratère du Halema’uma’u était alors de 300 m. Il s’ensuivit un sommeil de 13 ans (la première interruption, depuis 1823, de l’activité du Kilauea).

Le 15 janvier 1907, en « concomitance » avec une éruption au Mauna Loa (le 9 janvier), c’est le retour du lac de lave au fond du Halema’uma’u. Il se remplira sur 60 m, en quelques jours. En 1909, lors de sa première visite au Kilauea, Thomas A. Jaggar rapporta que le rugissement des fontaines du cratère Halema’uma’u était si fort qu’on pouvait les entendre à Volcano House à trois kilomètres de là. Ce fut ensuite une succession de remplissage et de petits effondrements.

En 1919, le niveau du lac de lave du Halema’uma’u était si proche du plancher du Kilauea qu’il déborda pour « inonder » la caldeira du Kilauea. Mais, le 28 novembre de la même année, ce fut l’effondrement du lac, à la suite d’une migration du magma dans le rift Sud-Ouest du Kilauea et l’apparition du Mauna Iki. Le niveau du lac de lave du Halema’uma’u tomba de 200 m. En 1921, il se produisit encore un débordement du Halema’uma’u avec des coulées de lave qui « inondèrent » à nouveau le plancher de la caldeira du Kilauea. En 1922, bis repetita avec un effondrement du Halema’uma’u qui s’accompagna d’une éruption dans le rift Est. Le 31 janvier 1924, le lac de lave, bien actif du Halema’uma’u, se vidangea (photo 4) laissant place à un abîme d’une profondeur de 115 m.

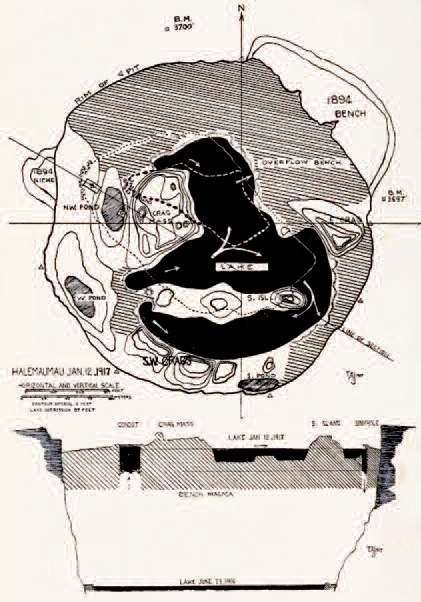

3. Plan et coupe du cratère du Halema’uma’u le 12 janvier 1917, par T. A. Jaggar. Sur ce plan est indiqué l’existence d’îlots solides dans le lac de lave.

4. Photo exceptionnelle de la vidange du lac de lave du Halema’uma’u le 31 janvier 1924. © NPS Photo/OH Emerson/ National Park Service.

Le Kilauea s’assoupira jusqu’au début du mois d’avril 1924, lorsque l’activité sismique augmenta dans la zone du rift Est. Le 23 avril, des fissures s’ouvrirent et la crise sismique se termina avec une éruption sous-marine au large d’Hawaï. Le 29 avril, le fond du cratère d’Halema’uma’u s’effondra une nouvelle fois et d’imposants nuages de poussières s’élevèrent au-dessus du cratère. Ce dernier, le 1er mai, faisait plus de 150 m de profondeur et le 7 mai, il avait une profondeur d’environ 210 m, avec des nuages de poussières qui s’en échappaient. Dans la nuit du 10-11 mai, une brutale explosion essaimera des blocs épars autour du cratère d’Halema’uma’u d’où s’échappait un nuage de cendres d’environ 2,3 km de hauteur. Le 13 mai, plusieurs explosions phréatomagmatiques se produisirent. Pendant une douzaine de jours furent recensés plus d’une centaine de fois, des effondrements, une mise en pression et des explosions (photo 5). Le cratère s’élargit et passa de 400 m à 900 m de diamètre pour une profondeur d’environ 400 m.

5. Activité phréatomagmatique du Halema’uma’u en mai 1924. © national Park Service, Hawaï.

Le retour du lac de lave se produira trois ans plus tard, le 7 juillet 1927, mais la lave qui s’épancha est à plus de 300 m de profondeur (photo 6) ce qui est difficile à filmer, l’éruption fut brève (13 jours). Ce phénomène se produira à nouveau en 1929, 1930, 1931, 1934. Puis le Kilauea se mit en sommeil, pendant plus de 18 ans, jusqu’au 27 juin 1952, avec une éruption qui persista 136 jours, le temps de remplir le cratère de 95 m d’épaisseur de lave, avec un plancher qui n’était plus qu’à 140 m du bord.

6. Le fond du cratère du Halema’uma’u, le 11 juillet 1927, avec des épanchements de lave. © Tai Sing Loo, HVO Monthly. USGS.

• Les éruptions du Mauna Loa (1907- 1936)

Le Mauna Loa se manifesta avec plusieurs brèves éruptions (moins de 15 jours) :

Le 9 janvier 1907, c’est le réveil du Mauna Loa quand une forte lueur rouge apparaît provenant de la zone sommitale, mais rapidement elle « s’éteint » vers 5 h du matin. Le lendemain, l’éruption s’est déplacée vers la zone inférieure du rift Sud-Ouest du Mauna Loa et la coulée de lave traverse, deux jours plus tard, la highway 11 (du côté de Kona). Une seconde coulée de lave passe aussi cette route gouvernementale à quelques kilomètres à l’Ouest de la première coupure. Cette éruption se termina 15 jours plus tard avec des coulées s’arrêtant à moins d’un kilomètre de l’océan. Cette éruption fut malaisée à observer car à l’époque cette zone était difficile d’accès.

Le 25 novembre 1915, éruption localisée au sommet du Mauna-Loa, dans la caldeira de Moku’āweoweo.

Le 19 mai 1916: ouverture d’une fissure en échelon le long du rift Sud-Ouest.

Le 26 septembre 1919: une fissure s’ouvre à nouveau dans la partie supérieure du rift Sud-Ouest avec, pendant juste quelques heures, l’émission des premiers flots de lave. Trois jours plus tard, une fissure s’ouvre plus en aval dans le rift Sud-Ouest avec des fontaines de lave atteignant 120 m de hauteur. Rapidement cette coulée de plusieurs centaines de mètres de large traverse la route principale et détruit le petit village d’Alika, puis elle arrive dans l’océan. L’éruption se termine le 5 novembre.

Le 14 avril 1926: ouverture d’une fissure dans le rift Sud-Ouest et des coulées de lave dévalent rapidement les flancs. Le 16 avril, elles coupent la route, puis détruisent un petit village et deux jours plus tard, les coulées arrivent dans l’océan.

Du 2 décembre 1933 au 18 décembre dans la caldeira de Moku’āweoweo.

Du 21 novembre 1935 au 2 janvier 1936 dans la caldeira de Moku’āweoweo et au niveau du rift Nord-Est du Mauna-Loa.

The «volcano Kilauea», un montage de différentes éruptions

En ayant connaissance de l’activité du Kilauea et du Mauna Loa, il est possible de retrouver les phases éruptives. Le film débute sur plus d’une minute trente par d’imposants panaches de vapeur blanche qui s’échappent du Halema’uma’u et qui correspondent à l’effondrement de ce dernier à la suite de la période d’explosions phréatomagmatiques de 1924. Le film se poursuit avec des hommes déambulant près d’une zone fumerollienne et l’un d’eux se retient de mettre sa main dans une fumerolle. Ensuite, les compagnes arrivent avec précaution au bord du Halema’uma’u. Un homme coiffé d’un canotier a la réaction de celui qui se trouve devant un puits, il jette des cailloux! On découvre un lac de lave à une vingtaine de mètres de profondeur et un îlot (qui correspondrait à la période de 1916-1917 (photo 3).

Le film présente ensuite de longues séquences (assez magnifiques pour l’époque) de la surface du lac de lave et sur ses mouvements. Selon ses plans il apparaît que la surface du lac de lave était proche du bord du Halema’uma’u. Puis un intermède d’une vingtaine de secondes avec Thomas Jaggar le premier directeur du HVO de 1912 à 1940 (photo 1) qui mène des mesures avec un théodolite. Retour ensuite au lac de lave et ses images exceptionnelles et vers 6 minutes 30, le film passe en couleur orangé-rouge.

Les autres premiers films sur le Kilauea

Cependant, ce film sur le Kilauea est-il bien le premier ? En effet, dans une annonce du Ciné journal du 4 octobre 1913, Pathé Frère propose un film Le volcan du Kilauea (180 m).

En cherchant on découvre qu’il existe plusieurs films sur le Kilauea. Cette abondance traduit l’essor de l’industrie du cinéma aux Etats-Unis et l’opportunité de montrer un lac de lave d’un volcan américain qui est le plus actif au monde !

• Kilauea : The World’s Most Active Volcan

Daté de 1916, ce film de dix minutes (photo 7) fut réalisé pour le compte de la Ford Motor Compagny. Ce documentaire est très didactique. Il peut se visionner sur le site du National Archives Video Collection (QR code 3). On découvre le lac de lave avec les îlots qui sont apparus à un moment et qui correspondent aux îlots de la carte de Jaggar en 1917 (photo 3). Le film est malheureusement d’une qualité moyenne au niveau de la numérisation.

7. Image extraite de «Kilauea : The World’s Most Active Volcan » (1916).

QR Code 3. Kilauea : The World’s Most Active Volcan.

• The volcano of Kilauea, Hawaiian islands, Which is now in violent eruption

Ce film de 38 s est visible en numérique (réf : 924), daté de 1920, produit par la Gaumont est disponible sur le site de British Pathé (QR code 4). On y découvre de nombreux touristes (peu équipés) au bord du lac rougeoyant du Halema’uma’u (photo 8).

8. Image extraite de «The volcano of Kilauea, Hawaiian islands, Which is now in violent eruption » (1920).

QR Code 4. « The volcano of Kilauea, Hawaiian islands, Which is now in violent eruption. »

• Volcano menaces Hawaiian countryside

Ce film de 65 secondes est daté de 1924. On voit le lac de lave à quelques mètres de déborder de son cratère (QR code 5). L’échelle : une troupe de marins américains au bord du lac jouant à jeter eux aussi des pierres dans le lac (photo 9).

9. Extrait tiré de «Volcano menaces Hawaiian countryside. »

QR Code 5. «Volcano menaces Hawaiian countryside. »

• Eruption of Kilauea

Daté de 1929, ce film (65 s) est référencé comme produit par la Gaumont, mais il est disponible sur le site de la British Pathé (QR code 6). C’est un assemblage de plans sur le lac de lave du Kilauea, de l’éruption de 1924. Nous avons ensuite un village (photo 10) détruit par des coulées de lave. Si on se réfère aux activités du Kilauea et du Mauna Loa, nous considérons que ce sont des images de l’éruption de 1926 du Mauna Loa.

10. Image extraite de «Eruption of Kilauea » avec la destruction d’un village.

QR Code 6. Eruption of Kilauea Volcano menaces Hawaiian countryside.

Les premiers films d’une éruption depuis un avion?

• Flight over Kilauea Volcano

Le lac de lave du Kilauea est filmé depuis un avion (ce sont peut-être les premières images aériennes d’un volcan?). Ce film (68 s) est daté de 1924 (QR code 7). Au vu du cratère (photo 11), les images ont été prises avant le drainage du lac de lave à la fin du mois de janvier 1924 et avant le début des fortes explosions phréatomagmatiques qui commencèrent le 10 mai et l’explosion du 18 mai, qui transforma le cratère du Kilauea en l’agrandissant du double pour une profondeur de 300 m. Le lac de lave ne fit sa réapparition qu’en 1927.

11. Image extraite de «Flight over Kilauea Volcano ».

QR Code 7. « Flight over Kilauea Volcano », collection British Pathé.

• Mauna Loa volcano

Dans les archives de l’USGS on découvre Mauna Loa volcano (QR code 8) un film de plus de 15 minutes sur l’éruption du Mauna Loa par Harold Thornton Stearns, un géologue de l’USGS. Une particularité importante de ce film est qu’une partie est en couleur avec des vues aériennes. On y voit une fissure éruptive dans la caldeira du Moku’āweoweo (photos 12 et 13), le sommet présente de nombreuses plaques de neige. Les images sont prises ensuite dans la caldeira avec des mélanges d’images couleur et d’images en noir et blanc d’explosions au niveau de la fissure. Ce sont ensuite des plans serrés sur l’avancement des coulées pahoehoe et du front de coulée de type aa.

Pour l’USGS, ce serait un film de l’éruption de 1935, ce qui correspondrait aussi à la mise sur le marché du Kodachrome en 1935, en format 16 mm.

épilogue : Dans un prochain épisode nous ferons part de nos recherches sur les films in-situ sur d’autres volcans, il y aurait des films plus anciens que «Volcano Kilauea » !

12. Image extraite de « Mauna Loa volcano » avec la fissure éruptive dans la caldeira du Moku‘āweoweo.

QR Code 8. « Mauna Loa volcano »

13. Zoom sur la fissure éruptive du Mauna Loa. Image extraite de « Mauna Loa volcano ».

Références bibliographiques

— Dominique Decobecq (2016) : Jules Tavernier, le peintre du Kilauea, revue LAVE 182, pp. 12-13.

— Dominique Decobecq et Claude Grandpey (2022) : Histoires de volcans. Chroniques d’éruptions. éditions Omniscience, 288 p.

— Ben Gaddis et James P. Kauahikaua (2021) : Views of a century of activity at Kīlauea Caldera - A visual essay. U.S. Geological Survey Professional Paper 1867, B 23 p.

— Patrick M., Orr T., Swanson D., and Houghton B., eds., The 2008-2018 summit lava lake at Kīlauea Volcano, Hawai’i : U.S. Geological Survey Professional Paper 1867, 23 p.

— T. A. Jaggar (1917) : Volcanologic Investigations at Kilauea. The American Journal of Science. art. XVI, pp. 161-220.

— Kemp R. Niver (1985) : Early Motion Pictures. The Paper Print Collection in the Library of Congress. Motion Picture, Broadcasting, and Recorded Sound Division. 510 p.

— James P. Kauahikaua, Don Swanson, and Katherine M. Mulliken (1983) : Simplified table of post‐1790 activity at Kīlauea, modified from Macdonald and others. Version 2, updated May 2022 by. USGS Hawaiian Volcano Observatory

____________________

Articles sur le thème du Kilauea

____________________

Région ou Volcan

Recevez

chaque trimestre

la revue LAVE

Dans la recherche des premiers films volcaniques nous avons découvert d’abord les représentations reconstituées de l’éruption de la montagne Pelée (LAVE n° 212), puis les opérateurs pionniers qui avaient tourné la manivelle de leur caméra ...