Thématique ... Science

Article publié dans la revue LAVE N°216

Le massif volcanique de Povoação–Nordeste

(Île de São Miguel, Açores, Portugal)

( partie 1 )

Guy CANIAUX

[ Le massif volcanique de Povoação –Nordeste constitue la partie la plus ancienne de l’île de São Miguel. Peu étudié car montagneux et difficile d’accès, il est longtemps resté énigmatique. Depuis la parution de la première carte géologique de l’île en 1958, il a fallu presque 60 ans aux géologues pour trouver une interprétation originale à son volcanisme. ]

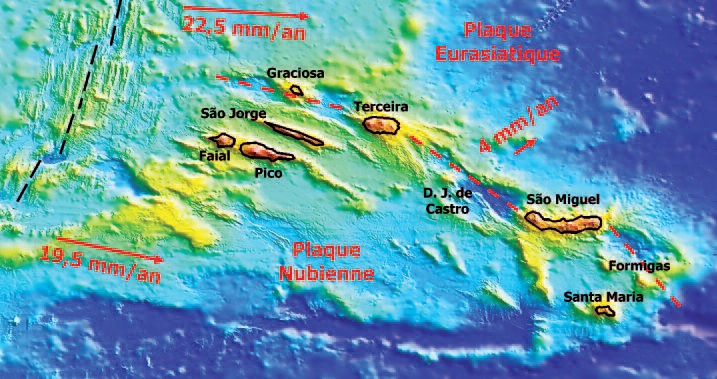

Figure 1. Carte du plateau des Açores avec le rift de terceira (tirets rouges) joignant la dorsale Médio-Atlantique à l’Ouest (tirets noirs) à la faille de la Gloire à l’est. Les flèches indiquent la vitesse des plaques eurasiatique et Nubienne, ainsi que celle de l’ouverture du rift de terceira

(Fond de carte : https://emodnet-bathymetry.eu/).

São Miguel est l’île la plus orientale du rift de Terceira. Ce rift, d’environ 600 km de long et de forme sigmoïde, sépare la plaque Eurasiatique au Nord-Est de la plaque Nubienne au Sud-Ouest (figure 1) et s’ouvre depuis 3 Ma à la vitesse de 4 mm/an selon un axe Sud-Ouest/Nord-Est. Il est ponctué par un volcanisme isolé, qui a bâti à intervalles réguliers (tous les 80 à 100 km) les îles Graciosa, Terceira, le banc sous-marin Dom João de Castro et l’île de São Miguel.

Cette dernière a la forme d’un V très ouvert. Sa partie occidentale s’étire selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est, comme la plupart des îles du Groupe Central (c’est le trend des Açores), alors que ses deux tiers orientaux forment un linéament orienté Ouest-Sud-Ouest/Est-Nord-Est.

A l’extrême Est, se trouve une région montagneuse, au relief complexe et escarpé, qui abrite le sommet de l’île, le Pico da Vara (1105 m; photo 1) : c’est le massif de Povoação –Nordeste.

1. Le Pico da Vara (1 105 m), sommet de l’île de São Miguel.

Image © Guy Caniaux

Le massif est marqué par une dissymétrie Nord-Sud prononcée. Au Nord, il est incisé par de nombreuses et profondes vallées, étroites et plus ou moins linéaires (comme celles de la Ribeira Funda, de la Ribeira da Achada ou de la Ribeira Despe-te Que Suas). Au Sud, il est entaillé par de vastes dépressions et par de larges canyons (vallées de la Ribeira do Faial da Terra, de la Ribeira dos Caimbos, de la Ribeira do Tosquiado). Le massif, passablement érodé, est de surcroit densément boisé et les affleurements géologiques y sont rares, surtout à l’intérieur des terres (photos 2 et 3).

Négligé par les « aventuriers-savants » du XIXème siècle, il n’a suscité que peu d’intérêt auprès des géologues du siècle suivant... la géologie y étant plus ardue qu’ailleurs. D’où des interprétations vagues et diverses, le plus souvent contradictoires.

Nous retraçons les principales étapes de sa connaissance (Partie I), jusqu’à l’interprétation qui vient d’en être proposée récemment (Partie II1dans la revue LAVE n°218).

1 Nous considèrerons par la suite la région d’environ 280 km2 qui forme la partie orientale de São Miguel (cartes des figures 2 à 6), depuis Ponta da Maia au Nord jusqu’à Ponta Garça au Sud. Cette région s’étend sur des distances maximales de 22 km d’Ouest en Est et de 16 km du Nord au Sud.

2. Vue aérienne du massif volcanique de Povoação – Nordeste.

Image © Dominique Decobecq

3. Le Pico da Vara.

Image © Dominique Decobecq

Première carte géologique

On doit la première carte géologique de l’île de São Miguel à Zbyszewski et al. (1958). Dans la notice de la feuille B, consacrée à la moitié orientale de l’île, les auteurs décrivent trois entités (figure 2) :

1. à l’Ouest, le volcan de Furnas entaillé par une grande caldeira elliptique (7 sur 5 km; photo 4) ;

2. à l’Est, une seconde caldeira, sub-circulaire (environ 6 km de diamètre ; photo 5), appartenant à un deuxième appareil, le volcan de Povoação ;

3. Encore plus à l’Est, plusieurs sous-régions naturelles (Serra da Tronqueira – photos 6 et 7 –, région de Nordeste, massif du Pico da Vara...) constituent le volcan de Nordeste.

Volcans les plus anciens de l’île, Povoação et surtout Nordeste ont été profondément modelés par l’érosion. Les innombrables lignes d’eau y ont ciselé un réseau de bassins versants étroits, parallèles et nombreux au Nord, très larges donc plus rares au Sud.

Quelques appareils monogéniques sont à peine discernables compte tenu de leur état de dislocation : Pico da Água Retorta (674 m), Matas (404 m), Pico da Senhora (455 m)...

Figure 2. Les différentes unités structurales de la partie orientale de São Miguel d’après Zbyszewski et al. (1958). Les V en noir indiquent les cônes de scories, en rouge les dômes ; en traits gras et noirs les limites des volcans polygéniques et en tirets gras les caldeiras. Les failles sont indiquées par des lignes noires, les failles supposées ou alignements de cônes de scories par des lignes tiretées noires. La symbolique est identique sur les figures 4, 5 et 6 ainsi que le fond de carte (https://emodnet-bathymetry.eu/). en italique, les noms des localités citées : AR: Água Retorta ; Ft: Faial da terra ; F: Furnas ; LF: Lomba da Fazenda ; N: Nordeste ; P : Povoação ; PA: Ponta do Arnel ; RQ: Ribeira Quente et S : Santana

4. Caldeira de Furnas.

Image © Guy Caniaux

5. Dépression de Povoação.

Image © Guy Caniaux

6. La Serra da tronqueira dominée par le Pico Bartolomeu (881 m).

Image © Guy Caniaux

7. La Serra da tronqueira depuis le Pico Bartolomeu.

Image © Dominique Decobecq

La région est parcourue de nombreux dykes, notamment dans les falaises côtières au Sud-Est. Parmi les rares formations sédimentaires, les auteurs notent l’existence « à la périphérie de l’île, de vestiges d’anciennes plages formées de sables et de galets roulés ». Autrement dit, d’anciennes terrasses marines, vers 100 m d’altitude, sur la commune de Nordeste (figure 2 ; photo 8).

8. Paysage des terrasses marines à Lomba da Fazenda.

Image © Guy Caniaux

D’après la stratigraphie, les auteurs proposent une chronologie des éruptions. Ils attribuent un âge Mio-Pliocène aux éruptions basaltiques et ankaramitiques qui ont édifié Nordeste. Elles sont suivies par des éruptions « à andésites péridotitiques » qui érigent le volcan de Povoação. Alors que ce dernier est encore en activité, le volcan de Furnas commence à s’ériger. L’activité volcanique s’arrête définitivement sur Povoação, mais se poursuit sur Furnas. Après l’effondrement de sa caldeira, les éruptions intracaldériques se poursuivent jusqu’à la période historique.

Deuxième carte géologique, premières datations

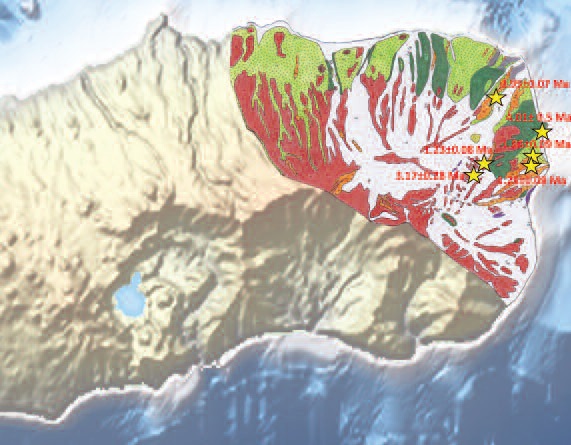

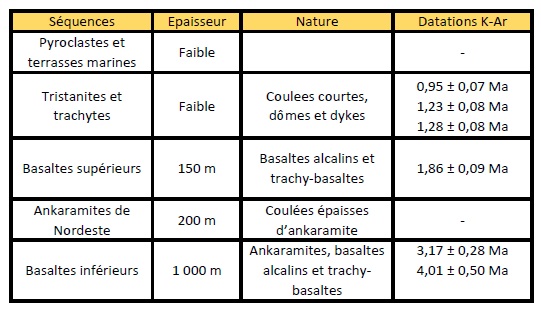

En 1965 et 1966, un géologue américain, Louis Fernandez, cartographie le tiers Nord-Est de la région sur une superficie de 85 km2. Il établit la première colonne stratigraphique du volcan de Nordeste (Fernandez 1969, 1980) qu’il divise en cinq séquences, soit, de la base au sommet (figure 3 ; tableau 1) :

Figure 3. Carte géologique du massif de Nordeste d’après Fernandez (1980) avec les datations K-Ar d’Abdel-Monem et al. (1975). en gris clair les « Basaltes Inférieurs », en vert foncé les «Ankaramites de Nordeste », en vert clair les « Basaltes Supérieurs », en orange les tristanites, en jaune les trachytes, en rouge les pyroclastes et en gris foncé les terrasses marines.

Tableau 1. Colonne stratigraphique synthétique du massif de Nordeste selon Fernandez (1980) et datations par Abdel- Monem et al. (1975).

9. Pointe et phare de Arnel à l’extrémité orientale du massif de Nordeste.

Image © Guy Caniaux

10. Coulées de lave de la séquence des « Basaltes Inférieurs » à la base de la Ponta do Arnel.

Image © Guy Caniaux

1. La séquence des «Basaltes Inférieurs », constituée d’ankaramites, de basaltes alcalins et de trachy-basaltes. Ce sont des coulées de lave de faible puissance, empilées sur environ 1 000 m d’épaisseur. Les coulées reposent en conformité les unes sur les autres. Peu érodées, elles suggèrent une accumulation rapide. Cette séquence constitue la majorité des produits subaériens du volcan (photos 9 et 10).

2. Au-dessus, repose en non-conformité la séquence des «Ankaramites de Nordeste » de 200 m d’épaisseur. Les coulées de lave sont épaisses et renferment de nombreux phénocristaux de pyroxène et d’olivine (photo 11).

3. Les «Basaltes Supérieurs » (150 m) recouvrent partiellement l’ensemble : ce sont des basaltes alcalins à olivine, peu porphyriques et des trachy-basaltes aphyriques.

4. La séquence des «Tristanites2 et Trachytes » comprend des coulées courtes et de rares dômes de laves différenciées, en très faible volume comparé aux empilements des coulées basaltiques sous-jacentes.

5. La séquence des «Pyroclastes et Terrasses Marines » nappe localement les lombas (i.e., interfluves étroits inclinés en direction du littoral) de pyroclastes exogènes et altérés, de couleur jaunâtre à orangé ou de terrasses marines à Lomba da Fazenda.

2. Les tristanites sont des mugéarites potassiques.

11. Accumulation de cristaux d’olivine et de pyroxène dans une coulée des «Ankaramites de Nordeste » à la Ponta do Arnel.

Image © Guy Caniaux

Nordeste est donc un complexe volcanique de nature essentiellement basaltique. Ses produits forment une série sous-saturée, moyennement alcaline, intermédiaire entre les séries tholéiitiques et alcalines (Fernandez, 1980).

Les premières datations radiométriques réalisées aux Açores utilisent la technique du potassium-argon (K-Ar) et sont dues à Abdel-Monem et al. (1975). Les auteurs datent onze échantillons : six sur Nordeste, deux sur les îlots Formigas (au Sud-Est de São Miguel) et trois sur l’île de Santa Maria (au Sud de São Miguel ; figure 1).

La base de la séquence des « Basaltes Inférieurs » est datée de 4,01 Ma et la séquence des « Tristanites et Trachytes » d’environ 1 Ma (figure 3 ; tableau 1). Nordeste et les îlots Formigas (datés de 4,65 et 4,0 Ma) forment, selon les auteurs, des ensembles chrono-stratigraphiquement équivalents, postérieurs aux sédiments coquillers de Santa Maria, d’âge Miocène moyen.

Par conséquent, l’estimation Mio-Pliocène suggérée par Zbyszewski et al. (1958) pour le massif de Nordeste était trop ancienne, puisque les datations géochimiques indiquent un âge Plio-Pléistocène.

Figure 4. Carte géologique simplifiée de Moore (1990). en jaune, les dépôts associés à la formation de la caldeira de Povoação. Les étoiles rouges correspondent aux datations C14, les étoiles jaunes aux datations K-Ar, les cercles rouges aux éruptions historiques (même symbolique sur la figure 5).

Troisième carte géologique

Trente ans après Zbyszewski et al. (1958), un géologue américain, Richard Moore, propose une nouvelle carte géologique de São Miguel (Moore, 1990). Il apporte de nombreuses datations – 36 par la méthode du carbone 14 (C14) et 7 au K-Ar – sur les différents volcans de l’Ouest et du centre de l’île mais aucune sur Nordeste, déjà daté.

Pour lui, la région ne comporte que deux volcans : Furnas et Nordeste (figure 4). Il précise : «the Povoação caldera is the main structural feature of the Nordeste shield », en d’autres termes, le massif de Povoação – Nordeste est un volcan-bouclier dont l’élément structural majeur est la caldeira de Povoação. Cette dépression possède, au Nord, des murs proéminents de 500 à 600 m de haut, orientés OSO-ENE et sa lèvre occidentale coïncide avec la lèvre orientale de la caldeira de Furnas.

Juste en-dessous du Pico da Vara, Moore (1990) cartographie des dépôts de nature trachytique, riches en lithiques, affleurant sur plus de 100 m d’épaisseur (figure 4), qu’il interprète comme des dépôts d’écoulements pyroclastiques, de déferlantes et de lahars et qu’il rattache à l’éruption à l’origine de l’effondrement de la caldeira. Cette formation lui permet de définir une nouvelle colonne stratigraphique, divisée en trois stades :

1. Le stade pré-caldeira : d’âge Plio-Pléistocène, qui correspond aux séquences basaltiques de Fernandez (1980).

2. Le stade syn-caldeira : avec la mise en place des dépôts d’écoulements pyroclastiques mentionnés ci-dessus. L’effondrement de la caldeira se serait produit « il y a quelques centaines de milliers d’années ».

3. Le stade post-caldeira : d’âge Pléistocène, se caractérise par la formation de coulées de lave souvent mal exposées, constituées d’ankaramites, de mugéarites et de trachytes, qui affleurent essentiellement dans l’enceinte de la caldeira.

Moore (1990) détaille l’extension de ce grand volcan polygénique. Au Sud, une crète Nord-Sud sépare la caldeira de Povoação de celle de Furnas. Au Nord, la limite qui le sépare du plateau Achada das Furnas coïncide avec la vallée de la Ribeira Funda, au moins dans sa partie amont (figure 4).

La décennie suivante est principalement consacrée à l’étude du stratovolcan de Furnas. Ce volcan fait l’objet avec l’Etna, le Santorin, le Krafla, le Teide, le Piton de la Fournaise et le Santorin, d’un important programme européen d’études multidisciplinaires pour la réduction des risques volcaniques (International Decade for Natural Disaster Reduction ; voir L.A.V.E. n°90, mai 2001).

Première étude paléomagnétique

Entre 1995 et 1998, une géophysicienne américaine, Catherine Johnson, réalise la première étude paléomagnétique de São Miguel (Johnson et al., 1998). Le paléomagnétisme vise à reconstituer l’évolution au cours des temps géologiques du champ magnétique terrestre, dont la mémoire est conservée dans les cristaux de magnétite et titano-magnétite des coulées de lave basaltique. Il nécessite des mesures de déclinaison et d’inclinaison du vecteur géomagnétique mais aussi des datations précises.

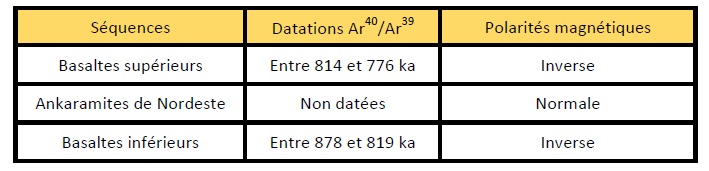

A cette fin, elle utilise les datations recueillies récemment par Moore (1990) dans la partie occidentale de l’île. Pour Nordeste, elle procède différemment, en datant ses propres échantillons par la méthode Ar40/Ar39. C’est la première fois que cette technique de datation est utilisée aux Açores.

Surprise : toutes les datations – au nombre de 12 – sont comprises entre 878 et 776 ka ! Le massif de Nordeste est donc beaucoup plus jeune que ne le laissaient croire les datations d’Abdel-Monem et al. (1975). Après avoir été Mio-Pliocène puis Plio-Pléistocène, Nordeste daterait finalement de l’extrême fin du Pléistocène Inférieur. De surcroit, il se serait édifié très rapidement : 100 ka au lieu de 3 Ma. La différence est de taille...

De plus, selon l’échelle magnéto-stratigraphique, les polarités inverses qu’obtiennent Johnson et al. (1998) indiquent que Nordeste appartient à la période Matuyama, alors que tous les autres échantillons de São Miguel relèvent de la période Brunhes actuelle à polarité normale3. Les datations Ar40/Ar39 sont de ce fait en accord avec les données paléomagnétiques (tableau 2 ; photo 12).

Notons que deux échantillons de la séquence des «Ankaramites de Nordeste » présentent une polarité normale. Cette séquence, non datée (ni par Abdel-Monem et al., 1975, ni par Johnson et al., 1998), devrait appartenir à l’époque Brunhes4, donc être plus récente que celle des «Basaltes Supérieurs ».

Les mesures étaient-elles entachées d’erreurs ? C’est peu probable, chaque site faisant l’objet de plusieurs mesures (cf., photo 12). Les échantillons ne provenaient-ils pas de la séquence des «Ankaramites de Nordeste » ? Une possibilité, toutefois peu probable selon les auteurs. Ou bien les séquences stratigraphiques de Fernandez (1980) doivent-elles être remises en cause ? La question n’a pas été résolue à ce jour.

3. Le renversement de polarité Matuyama – Brunhes est daté de 772,4±6,6 ka (Valet et al., 2019)

4. En effet, aucune excursion géomagnétique à polarité normale n’est connue entre 878 ka (base des « Basaltes Inférieurs ») et la fin de la période Matuyama

12. Coulée de lave pahoehoe de la séquence des « Basaltes Inférieurs », échantillonnée par Johnson et al. (1998) pour son étude sur le paléomagnétisme.

Image © Guy Caniaux

Tableau 2. Datations et polarités magnétiques des différentes séquences stratigraphiques du Massif de Nordeste selon Johnson et al. (1998).

Tectonique

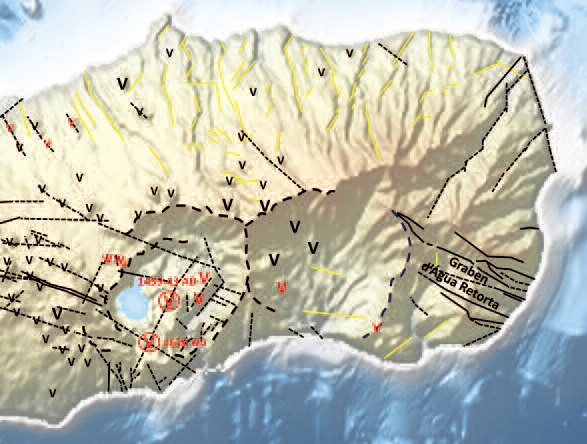

A partir de 2004, Rita Carmo, une géologue açorienne, s’intéresse à la tectonique du massif de Povoação – Nordeste. Elle détermine les linéaments du massif (i.e., les portions linéaires des vallées, indices de failles éventuelles) et cartographie failles et dykes (figure 5).

Elle identifie une nouvelle structure tectonique : le graben d’Água Retorta à l’Est du massif (photo 13). Cet accident majeur, orienté N120°E, s’étire sur 7 km entre la côte et le bord de la dépression de Povoação et sa largeur fait 3 km de crête à crête. Les rejets de faille atteignent 200 m au Sud (faille d’Água Retorta) et 400 m au Nord (faille de Tronqueira).

Les marqueurs tectoniques présentent quatre directions principales, soit, par ordre de fréquence décroissante (Carmo, 2004 ; Carmo et al., 2015) :

1. NO- SE (N130°E) ;

2. ONO-ESE (N110°E) ;

3. NNO- SSE (N160°E) ;

4. et peu représentée, SO-NE (N060°E).

D’après leur cinématique, les failles se répartissent en deux familles conjuguées :

1. Les failles ONO-ESE sont obliques normales-décrochantes dextres5 ; elles ont pour conjuguées les failles NNO-SSE obliques normales-décrochantes sénestres ;

2. Les failles NO-SE sont obliques normales-décrochantes sénestres et sont conjuguées aux failles SO-NE obliques normales-décrochantes dextres.

Pour chacune d’elles les auteurs déterminent les contraintes associées. La première famille est compatible avec la cinématique connue du plateau des Açores dans cette région, i.e., une ouverture du rift de Terceira orientée SO-NE, conséquence des mouvements transtensifs entre les plaques Eurasiatique et Nubienne (cf., figure 1).

La seconde famille de failles est en revanche incompatible avec cette cinématique car la contrainte extensive est orientée N-S. Cette configuration est originale : elle n’existe nulle part ailleurs sur São Miguel et n’est connue que sur la seule île de Graciosa distante de 280 km du massif de Povoação – Nordeste (Hipólito et al., 2013).

Deux solutions se présentent : soit le champ des contraintes tectoniques a varié au cours du temps – la seconde famille correspondrait à des failles anciennes, inactives à ce jour – ; soit il s’agit d’une configuration tectonique locale, propre au massif de Povoação – Nordeste. L’analyse des mécanismes au foyer des récents séismes de la région ne permet pas aux auteurs de conclure plus précisément.

5. Ou décrochantes dextres-normales, si les composantes majeures et mineures sont inversées ; idem pour les autres failles

13. Graben d’Água Retorta avec en trait plein la trace de la Faille d’Água Retorta.

Image © Guy Caniaux

Figure 5. Carte tectonique d’après Carmo et al. (2015).Les linéaments sont représentés par des lignes jaunes.

Volcanologie

En 2015, paraît une étude spécifiquement consacrée au massif de Povoação – Nordeste, intitulée : the older volcanic complexes of São Miguel, Azores : Nordeste and Povoação (Les plus anciens complexes volcaniques de São Miguel : Nordeste et Povoação). Elle est l’oeuvre de trois volcanologues anglais, Duncan, Guest et Chester et d’un Açorien, Nicolau Wallenstein (Duncan et al., 2015).

Les auteurs posent pour la première fois la question : la dépression de Povoação est-elle une caldeira d’effondrement ou bien une structure creusée par l’érosion ? Ils commentent abondamment le rôle de l’érosion dans la région, que l’on sait conséquente.

Finalement, ils parviennent à la conclusion qu’en 4 Ma, trois volcans se sont formés successivement dans la région (figure 6) : Nordeste puis Povoação avec sa grande caldeira, enfin Furnas avec ses deux caldeiras emboîtées. De nouvelles limites géologiques sont esquissées pour chacun de ces édifices. De plus, les auteurs prétendent que les pyroclastes qui recouvrent localement le volcan de Nordeste auraient été émis lors de l’éruption à l’origine de l’effondrement de la caldeira de Povoação.

Quelques précisions s’imposent.

1. Sur l’âge du volcanisme de Nordeste : les auteurs n’apportent aucune datation nouvelle, mais s’appuient sur un article paru récemment dans le Journal of Molluscan Studies. Des biologistes (Harris et al., 2013) ont étudié les mutations d’un petit gastéropode terrestre, Oxychilus (Drouetia) atlanticus, qui a colonisé, depuis Nordeste, l’ensemble de l’île de São Miguel. Or, la classification phylogénétique de ces populations semble montrer que les lignées ont divergé au cours du Pliocène ou du Pléistocène, résultat compatible avec une estimation haute de l’âge de Nordeste. Autrement dit, les datations d’Abdel-Monem et al. (1975) seraient en accord avec les conclusions de l’étude...

2. Sur la limite entre les volcans de Nordeste et de Povoação : les auteurs n’apportent aucune donnée nouvelle concernant la stratigraphie. Ils s’appuient sur les cartographies de Zbyszewski et al. (1958), Fernandez (1980) et Moore (1990). Or aucune d’elles ne mentionne l’existence de discontinuités (de nature morphologique, géologique, géochimique ou géométrique des coulées ou encore tectonique) sur le plateau littoral Nord. Pourquoi une limite entre Nordeste et Povoação légèrement à l’Ouest de la Ribeira Despe-te Que Suas ?

3. Les pyroclastes de Nordeste : là encore, aucune donnée nouvelle pour postuler que les pyroclastes qui recouvrent partiellement Nordeste proviennent de l’éruption à l’origine de la caldeira de Povoação. De faible volume, cette formation, vraisemblablement exogène (Furnas, Fogo), n’est pas une ignimbrite et n’a jamais été interprétée ainsi (cf., Zbyszewski et al., 1958 ; Fernandez, 1980 ; Moore, 1990). Compte tenu de la taille de la caldeira, le dépôt devrait par ailleurs être conséquent. De surcroît, l’âge de la caldeira de Povoação est-il compatible avec celui de ces dépôts ?

4. Enfin, il est légitime de se poser la question : quelle devait être la morphologie de ce petit volcan, tout en longueur, totalement dissymétrique (figure 6), avant la formation de la caldeira qui entaille la plus grande partie de son flanc Sud ? Une forme qui paraît à l’évidence peu classique...

Après 60 ans d’étude

Que sait-on du massif de Povoação – Nordeste après quasiment 60 ans d’études ? On dispose de trois cartes géologiques, de deux échelles stratigraphiques, de 19 datations radiométriques, de nombreuses analyses pétrologiques, de 15 mesures de polarité magnétique et d’une solide description tectonique de la région. Données conséquentes, mais a-t-on vraiment compris son volcanisme ?

On a le choix entre : 2 ou 3 volcans polygéniques ; des datations contradictoires, de surcroit, mal réparties spatialement ; des limites de massifs peu consensuelles. Pourquoi y-a-t-il deux vastes dépressions accolées ? Pourquoi une dissymétrie Nord-Sud ? Pourquoi un étirement OSO-ENE de la région ? Quel est le rôle du rift de Terceira ? Autant de questions dont les réponses vont être apportées par des études récentes que nous allons retrouver dans la partie 2 de cet article.

14. L’escarpement de la dépression de Povoação avec en arrière-plan le Pico da Vara (1105 m) et le Pico Verde (932 m).

Image © Guy Caniaux.

Références bibliographiques

– Abdel-Monem A. A., Fernandez L. A., and Boone G. M., 1975: K-Ar ages from the eastern Azores group (Santa Maria, São Miguel and the Formigas Islands). Lithos, 8, 247-254.

– Carmo R., 2004: Geologia estrutural da região Povoação-Nordeste (ilha de S. Miguel, Açores). MSc Thesis, Univ. Açores, Ponta Delgada.

– Carmo R., Madeira J., Ferreira T., Queiroz G., and Hipólito A., 2015: Volcano-tectonic structures of São Miguel Island, Azores. In : Gaspar J. L., Guest J. E., Duncan A. M., Barriga F. J. A. S., and Chester D.K. (Eds), 2015: Volcanic Geology of São Miguel Island (Azores Archipelago). Geological Society, London, Memoirs, 44, 65-86, http://doi.org/10.1144/M44.6.

– Duncan A. M., Guest J. E., Wallenstein N., and Chester D. K., 2015: The older volcanic complexes of São Miguel, Azores : Nordeste and Povoação. In : Gaspar J. L., Guest J. E., Duncan A. M., Barriga F. J. A. S., and Chester D. K. (Eds), 2015: Volcanic Geology of São Miguel Island (Azores Archipelago). Geological Society, London, Memoirs, 44, 147-153, http://doi.org/10.1144/M44.11.

– Fernandez L. A., 1969: Chemical petrology of the basaltic complex of Nordeste, São Miguel, Azores. PhD Dissertation, Syracuse, New-York, Syracuse University, 134p.

– Fernandez L. A., 1980: Geology and petrology of the Nordeste volcanic complex, São Miguel, Azores. Geological Society of America Bulletin, Part II, 91(12), 2457-2557.

– Harris D. J., Ferreira A. F., and De Frias Martins A. M., 2013: High levels of mitochondrial DNA diversity within Oxychilid land snails (subgenJohsonus Drouetia Gude, 1911) from São Miguel Island, Azores. Journal of Molluscan Studies, 79, 177-182, doi :10.1093/mollus/eyt009.

– Hipólito A., Madeira J., Carmo R., and Gaspar J. L., 2013: Neotectonics of Graciosa Island (Azores) : a contribution to seismic hazard assessment of a volcanic area in a complex geodynamic setting. Annals of Geophysics, 56, https://doi.org/10.4401/ag-6222.

– Johnson C. L., Wijbrans J. R., Constable C. G., Gee J., Staudigel H., Tauxe L., Forjaz V.-H., and Salgueiro M., 1998: 40Ar/39Ar ages and paleomagnetism of São Miguel lavas, Azores. Earth Planet. Sci. Lett., 160, 637-649.

– Moore R. B., 1990: Volcanic geology and eruption frequency, São Miguel, Azores. Bull. Volcanol., 52, 602-614.

– Valet J.-P., Bassinot F., Simon Q., Savranskaia T., Thouveny N., Bourlés D. L., and Villedieu A., 2019: Constraining the age of the last geomagnetic reversal from geochemical and magnetic analyses of Atlantic, Indian, and Pacific Ocean sediments. Earth Planet. Sci. Lett., 506, 323-331, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2018.11.012.

– Zbyszewski G., Moitinho d’Almeida F., da Veiga Ferreira O., e Torre de Assunção C., 1958: Carta geológica de Portugal na escala de 1/50.000. Notícia explicativa da folha B, S. Miguel (Açores). Serviços Geológicos de Portugal, Rua da Academia das Ciências, 19, 2°, Lisboa. 37p.

____________________

Articles sur le thème des Açores

____________________

Région ou Volcan

Recevez

chaque trimestre

la revue LAVE

Le massif volcanique de Povoação –Nordeste constitue la partie la plus ancienne de l’île de São Miguel. Peu étudié car montagneux et difficile d’accès, il est longtemps resté énigmatique ...

Les laves et pyroclastes de la Montagne du Pic appartiennent à la série alcaline sodique. Leurs teneurs en silice varient entre 45 et 56% (en poids) et celles des alcalins (Na2O + K2O) entre 2 et 9%. Les basaltes alcalins sont largement dominants ...

La Montagne du Pic est un volcan polygénique imposant qui cumule plusieurs superlatifs : c’est le plus haut sommet des Açores et du Portugal (2 350 m), le troisième sommet de l’Atlantique Nord-Est (après le Teide aux Canaries [3 718 m] et le Fogo au Cap-Vert [2 829 m]) ...